CRÍTICA DA APOSTA DE PASCAL – Reflexões com Epicuro, Nietzsche, Camus, Becker, Jankélévitch

“Imagine-se um certo número de homens acorrentados e todos condenados à morte. Todos os dias, alguns deles são degolados à vista dos outros, e os que restam vêem a sua própria condição e a de seus companheiros, e, olhando-se uns aos outros com angústia e desespero, aguardam a sua vez. Essa é a imagem da condição humana.” – BLAISE PASCAL. Pensamentos.

Com Pascal sempre concordei que era assustador e inquietante o silêncio eterno dos espaços infinitos. Mas nossos caminhos se separam quando ele diz que é preciso apostar que Deus existe, ainda que não possamos saber se isso é verdade (“a razão não pode determina-lo…”). Em Pascal, como em tantos poetas e místicos da história, parece se encontrar uma angústia íntima, persistente e incômoda, vinculada à ignorância em que vivem os mortais sobre o sentido de tudo o que se cala.

Aquilo que se recusa a se deixar explicar por nossos frágeis poderes racionais, permanecendo em seu mistério impenetrável, é batizado por Albert Camus de “O Absurdo”. Pascal trêmulo diante do “dínamo estrelado da maquinaria da noite” (para usar os versos de Allen Ginsberg em seu Uivo), sem conseguir compreender racionalmente as noites salpicadas de estrelas, indiferentes à prece e às perguntas humanas, acaba saltando no colo do Papai-do-Céu. Robert Crumb soube expressar magistralmente essa dinâmica psicológica em algumas de suas mais impressionantes páginas.

Este salto exigido pela fé é escancaradamente motivado, como Pascal tão bem ilustra (“pesemos o ganho e a perda…”), por interesses egocêntricos de salvação pessoal:

“Deus existe ou não existe. Para que lado pendemos? A razão não pode determina-lo… Temos de apostar. Pesemos o ganho e a perda. Se você ganhar, ganha tudo; se perder, não perde nada. Aposte portanto sem hesitar.” (PASCAL, B. Pensées, fr. 233).

Se a gente apostar que Deus não existe, e no fim descobrirmos que existia, iremos arder eternamente no Inferno. É mau negócio. Se a gente apostar que Deus existe, e Ele existir de fato, seremos recompensados com as delícias eternas. Logo – é o que conclui Pascal – é conveniente e lucrativo crer.

Parece-me que está latente neste procedimento, neste “salto” para a fé, uma confusão entre o mundo subjetivo e o objetivo, uma vontade de que o universo seja idêntico àquilo que deseja-se que seja. É nisso que Pascal aposta: numa coincidência entre o mundo de seu desejo e o mundo ele-mesmo. Ele nos pede para considerarmos Deus como o faria um jogador de roleta que só pensa no próprio ganho, inebriado com a dourada ambição das moedinhas de ouro. O que Pascal nos pede não é que investiguemos a questão: “Deus existe ou não?” Ele nos convida a pensar se é vantajoso que Ele exista, ou, em outros termos, se é conveniente aos seres humanos que haja uma tal divindade que lhes favoreça em tudo.

Em outras palavras: o que está em questão não é se Deus é um ser existente de fato – criador sobrenatural de tudo, por ato de sua onipotência… – ou se Deus é um conceito falso – mera ficção engendrada pelas mentes humanas e “sem nenhum ponto de contato com a realidade”, como dirá Nietzsche n’O Anticristo. O que Pascal pergunta é: “o que ganhamos e o que perdemos quando fazemos a aposta na fé?” A verdade é aí chutada para escanteio e o pragmatismo interesseiro toma conta.

“Pascal, fazendo a defesa da sua indemonstrável fé, dirige-se aos crentes na linguagem utilitária e probabilista da aposta: incapaz de convencê-los por meio de argumentos probatórios, tenta pelo menos persuadi-los pelo cálculo das probabilidades…” (JANKÉLÉVITCH: Le Pardon, em Philosophie Morale, pg. 1096).

Nietzsche um dia dirá de Pascal que seu pensamento mais se assemelha a um “contínuo suicídio da razão”. É que a afetividade pascaliana é o que comanda, e não a reflexão “neutra e objetiva” (supondo que ela exista!).

É por isso que Jankélévitch aponta que há uma “preocupação mercenária na aposta de Pascal” (2008: pg. 27). Os mercenários são, no âmbito político, na sociologia da guerra, esses soldados que vão à peleja só pela grana: não estão diretamente implicados no conflito, mas aceitam matar a mando de quem pagar mais. De bolsos cheios, eles topam lutar em prol de qualquer causa que o patrão ordene.

Já o conceito de “mercenarismo religioso”, que Jankélévitch re-ativa a partir de Fénelon, parece indicar no âmbito da moral um certo desejo de ganho que obstaculiza a clarividente visão da realidade. O “eu odioso” de Pascal, por mais que este maltrate em si mesmo este “eu” que ele odeia tão insistentemente, está a todo momento ali, tirânico e egocêntrico, exigindo uma visão-de-mundo que lhe gabe as pretensões. Ora, mas não será a verdade algo bem diferente das doutrinas inventadas por indivíduos egocêntricos que queriam adular o próprio ego?

Pascal escreveu também uma curiosa prece que se chama Prière pour demander à Dieu le bon usage des maladies, algo como Prece para pedir a Deus o bom uso das doenças. Aí se manifesta a noção de que “os males do corpo não são outra coisa senão a punição e a manifestação dos males da alma” (PASCAL, Opuscules, VIII, Jank p.115).

A doença como punição acarreta a idéia suplementar de que todo doente é um pecador. Pascal, como costumam fazer os cristãos, como fazem todos os crentes, está tão faminto por sentido que deseja tudo travestir com os adornos do explicável. Trata-se do que Camus poderia chamar de “a fobia diante do absurdo”.

Pascal não nos pede que perguntemos, por exemplo: existem doenças que acometem pessoas que não as mereceram? Não haverá neste mundo um bom bocado do que Nietzsche chama de “sofrimento inocente”? É preciso realmente interpretar todos os “males do corpo” como punição? Isso significaria concluir que somos todos pecadores, já que todos ficamos doentes, e várias vezes durante a vida! É o que o cristianismo tenta nos inocular, como o mito do Pecado Original também indica: devemos nos sentir pecadores, precisados de redenção (aquela que os sacerdote$ vendem, é claro…), e em toda doença devemos nos auto-inspeccionar e punir em nós mesmos os crimes cometidos, supostos como a causa da queda de nossa saúde.

Ah! Que saudade dos tempos onde a gente ficava resfriado, não por ser um pecador, mas por ter dançado demasiado no sereno! Uma doença não pode ser o resultado de uma inocente imprudência? E outros organismos na Natureza não podem atacar um organismo sem prévias considerações sobre o mérito ou o demérito da vítima? Ah, meu caro Pascal: você acha mesmo que os vírus só infectam os pecadores? E essas idéias, ainda hoje, sobrevivem!

Lembremos da epidemia de AIDS e do modo como em San Francisco ela foi chamada de “the gay plague”. Neste caso, o fato (sociologicamente comprovado) de que o vírus estava atingindo fundamentalmente os homossexuais do sexo masculino, foi interpretado por alguns fundamentalistas religiosos pascalianos como signo indubitável de uma punição divina.

Estamos falando de gente que crê num Deus que lançou imensas bolas-de-fogo ao bombardear Sodoma e Gomorra, num genocídio divino para punir os vícios dos mundanos, aí inclusos os “sodomitas”. Eis mais um argumento contra a aposta de Pascal: ele nos pede fé numa divindade homofóbica, misógina e genocida. Eu tô fora. Além do mais, esta moralização da doença me parece formidavelmente perigosa e mal-sã por levar a ações de segregação e preconceito aos doentes – e doentes somos todos nós em certos momentos de nossas vidas. Da doença, como da morte, ninguém escapa – por mais bilhões na conta bancária que se tenha para gastar com exames, médicos e remédios.

E o que dizer da doença das crianças, dos bebês que saem do útero e já são obrigados a ir pra UTI? Um de meus principais argumentos contra Pascal, e isto vale para o cristianismo por inteiro, é a existência através da História de um fenômeno tão constante e recorrente quanto a morte das crianças – a ponto de nos parecer natural, de não nos tirar o sono nem inquietar o íntimo, os índices de mortalidade infantil dos relatórios da ONU.

“No início deste milênio, em um planeta abundante de riquezas, uma criança com menos de dez anos morre a cada cinco segundos. De doença ou de fome. (…) Em 2000, a FAO contava 785 milhões de pessoas grave e permanentemente subnutridas. São 854 milhões em 2008 e mais de um bilhão em 2010.” (JEAN ZIEGLER, Ódio ao Ocidente, p. 29 e 132)

Um Deus que é ao mesmo tempo onipotente e justo, de um lado, e que permite o sofrimento e a morte-em-massa de milhões de crianças anualmente, de outro lado: eis um Deus calhorda e criminosamente abstêmio, que parece indiferente ao mundo que criou, que manifesta a mais pétrea impassibilidade diante das preces de seus filhos mais sofredores e famintos.

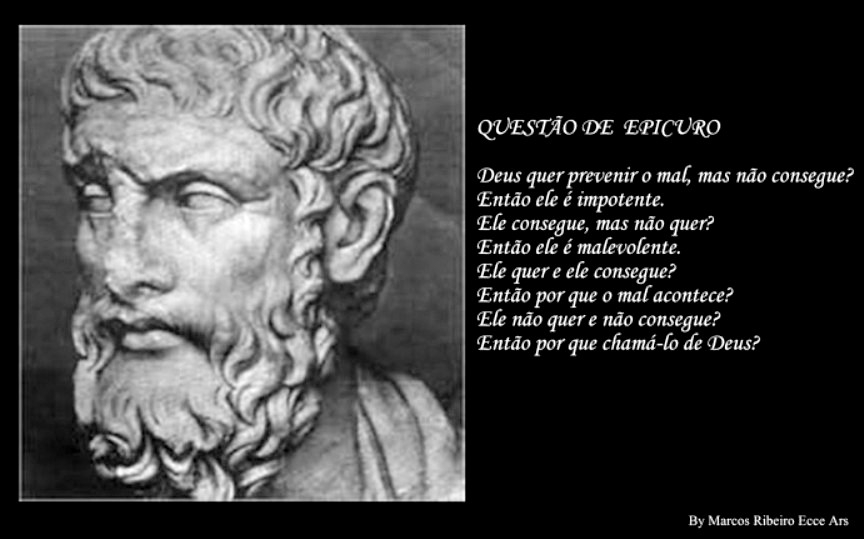

Retornemos então às sábias palavras de Epicuro em sua reflexão sobre Deus, onde os absurdos que se escondem por detrás da crença são trazidos à luz:

“Deus deseja prevenir o mal, mas não é capaz? Então não é onipotente. É capaz, mas não deseja? Então é malevolente. É capaz e deseja? Então por que o mal existe? Não é capaz e nem deseja? Então por que lhe chamamos Deus?” (EPICURO – 341a.C. – 270a.C.)

De modo que o filósofo francês Marcel Conche, nosso contemporâneo, um dos mestres de André Comte-Sponville, faz do sofrimento das crianças o argumento principal de seu ateísmo: é impossível que exista um Deus que seja ao mesmo tempo onipotente e justo e que permaneça com seus divinos braços cruzados diante do martírio dos inocentes. Quando o “eu odioso” de Pascal resolve apostar na existência de Deus porque considera isso mais “vantajoso”, do ponto de vista afetivo, já que a crença apazigua a angústia e dá o conforto de esperar uma redenção futura, age com um mercenarismo egocêntrico em que a reflexão genuinamente filosófica é imolada no altar da fé. Como diz Jankélévitch em seu Curso de Filosofia Moral, a aposta de Pascal ignora “o risco que corre a fé, isto é, o risco de crer em alguma coisa que não existe.” (JANKÉLÉVITCH, p. 170)

O estratagema cristão para explicar a existência do Mal – aí incluso o sofrimento das crianças – é apelar para o Pecado Original: vocês sabem que as criancinhas que morrem sem ser batizadas, segundo a Igreja Católica, não vão para o Paraíso, mas são lançados no limbo. Nascemos todos já conspurcados pelo crime de Adão e Eva. Em outros termos: ninguém nasce puro. Que há algo de revoltante nesta idéia, que este mito seja uma enojante explicação das injustiças do mundo, que acaba por justifica-las e apaziguar as indignações, o próprio Pascal reconhece:

“…nada repugna tanto à nossa razão como ouvir dizer que o pecado do primeiro homem tenha legado a culpa àqueles que, afastados como estão dessa origem, parecem incapazes de participar dele. Isso só não nos parece impossível, mas extremamente injusto; pois que poderá haver de mais contrário às regras de nossa miserável justiça do que condenar eternamente uma criança incapaz de vontade, por um pecado a que ela parece ser tão alheia e que foi cometido seis mil anos antes que viesse ao mundo? Decerto, nada nos choca mais rudemente do que essa doutrina; e contudo!… Sem esse mistério, o mais incompreensível de todos, somos incompreensíveis para nós mesmos” (p. 401)

Em prol da compreensibilidade do Mal, para tornar inteligível o sofrimento das crianças, o mito do Pecado Original lança o pecado sobre todos os humanos e transforma a vida inteira num vale de lágrimas repleto de penitências e auto-flagelações. É contra isto que Nietzsche se insurge em seus arrebatados panfletos contra o cristianismo – O Anticristo e O Crepúsculo dos Ídolos, por exemplo. E é Nietzsche, o anti-Pascal, quem diz que o ateísmo equivale a uma “segunda inocência”.

Derrubada a mitologia judaico-cristã, que aliás Nietzsche percebia como progressivamente perdendo seu crédito, sua credibilidade, caberia à humanidade inventar novas tábuas de valores, melhores do que o mercenarismo auto-interessado da Aposta Pascaliana e do grotesco mito do Pecado Total que engloba a todos, inclusive os bebês – que, se morrem nas UTIs, é porque Deus os pune pelos pecados cometidos contra seus interditos lá atrás, no Jardim do Éden!

Ah, quantas plantas daninhas já cresceram no jardim dos delírios humanos!

Ademais, a atitude pascaliana está repleta de uma ateofobia das mais fundamentalistas, uma intolerância xiitóide em relação aos descrentes. Pascal não cansa de vincular o ateísmo com a loucura e com a doença: os ateus são os que precisam ser “curados de um mal”, aqueles que por negarem a existência de Deus caem ao nível das “bestas selvagens”. Ele não pode conceber ou admitir que tenha existido um ateu feliz ou um ateu sábio.

Essa atitude me parece cada dia mais insustentável, uma visão de mundo vinculada à estreiteza do fanatismo religioso, já que há uma profusão de grandes figuras na história do pensamento e da arte que demonstram muito bem que ateísmo e sabedoria, ateísmo e felicidade, são sim conjugáveis, uníveis, aptos à convivência fecunda: quão ridículo é o discurso ateofóbico diante das criações dos ateus Charles Darwin, Karl Marx, Nietzsche, Sigmund Freud e Charles Chaplin (dentre centenas de outros!).

Eis um elemento recorrente do que eu chamaria de “a psicologia da fé”: aquele que se crê eleito tem a tendência a ser intolerante em relação aqueles que questionam esta suposta eleição; aquele que deseja ter fé de que é um “favorito dos deuses” tende a ter uma relação com a alteridade e a diferença que é marcada pelo desprezo-pelo-outro e pelo menosprezo da perspectiva alheia discordante. Muita indignação desperta, no mundo de hoje, o racismo e a homofobia, e com toda justiça; mas o que dizer sobre a ateofobia, ainda tão vigente, e que tem tanto em comum com o racismo e a homofobia?

Para concluir, resta destacar que Pascal foi extremamente pessimista em sua descrição da condição humana. É difícil encontrar em Schopenhauer ou Cioran algo que se assemelhe à tonalidade lúgubre e soturna de seu retrato dos homens acorrentados, condenados à morte, que a cada dia vêm os outros sendo degolados e esperam sua vez. É como remédio contra esta desoladora visão-de-mundo que Pascal agarra-se à fé.

A compreensão desta dinâmica psicológica passa pelo que Ernest Becker estudou sob o nome de “negação da morte” [denial of death]. A fé como invenção dos mortais que não aceitam o fato bruto da mortalidade e que fantasiam imortalidades. Mais uma vez, aqui o crente só pensa em seu próprio ganho e permite que suas vontades mais íntimas impeçam uma investigação e uma reflexão sobre a realidade que respeite a objetividade – o mundo objetivo, aliás, que o marxismo nos aprendeu a considerar como “independente de nossas consciências”.

O dínamo estrelado da maquinaria da noite, afinal de contas, não é necessariamente causador de pavor e angústia à la Pascal, mas é também passível de nos encher de fascinação e jubiloso espanto: viva Carl Sagan! Nem é a condição humana tão sombria quanto Pascal nos pinta: ele se assemelha a esses pregadores que querem nos assustar, espalhar o terror, para que aceitemos o consolo que está sendo vendido.

A morte de Deus – eis a primeira boa notícia – não implica na morte das estrelas ou do Universo, mas apenas na morte de uma “ilusão” (Freud), um “delírio” (Dawkins). A morte de Deus tampouco impossibilita o amor entre os mortais (aliás, é de se suspeitar que o amor é tão mais necessário e urgente justamente pois Deus não existe!). A morte de Deus não equivale à morte da justiça, da coragem, da caridade, da generosidade – pelo contrário, todas as virtudes prosseguem necessárias e possíveis, mesmo que Deus não exista: à glória do sponvillianismo!

Já a inevitabilidade da morte, e a idéia atéia de que não há vida depois dela, não é necessariamente propagadora de terror e desolação, mas, ao contrário, pode ser um estímulo para que a vida seja encarada em toda urgência, sorvida com gosto e deleite, fugaz tesouro que não possuímos mas que nos foi dado usufruir temporariamente. Existe vida antes da morte: que esta boa nova nos baste! Na perspectiva do carpe diem, vale muito mais a pena apostar que a vida é impermanente e assim fazer cada instante valer a pena.

Publicado em: 15/12/12

De autoria: Eduardo Carli de Moraes educarlidemoraes

6 cometários

Pô, cara!

Em um assunto eternamente contemporâneo, que se lasquem os escravagistas!, você “analisa” posicionamentos do passado com olhos do presente?!!…

awestruckwanderer

Comentou em 02/11/14

Olá Fausto! como deixar de analisar o passado com os olhos do presente? Ou melhor: por que não mobilizar críticas recentes, como a de Jankélévitch ou Marcel Conche, à “velha” argumentação pascaliana? A filosofia não é justamente este diálogo crítico com a tradição? É possível, na era da internet, do avião, dos satélites em órbita, refletir sobre Pascal ou Santo Agostinho como se fôssemos seus contemporâneos, ignorando tudo o que nos diferencia?

Adriano

Comentou em 19/05/24

Viver pela fé não é deixar de viver, é viver melhor, tendo a possibilidade de depois da morte, ser coroado com a vida eterna ao lado de Deus. Queira ou não, a aposta de Pascal é uma tradução lógica da realidade: se Deus existe e vc apostou nisso, vc leva tudo. Se Ele não existe e vc apostou na Sua existência, valeu a pena por ter vivido uma vida equilibrada, buscando fazer o bem. Se Ele não existe e vc assim considerou, o ganho é ínfimo, talvez poder dizer que estava certo, mas de que valerá?. Por fim, se Deus existe e vc apostou no contrário, seu ganho foi ínfimo diante da perda da vida eterna.

Fausto AMARAL DE BARROS

Comentou em 02/11/14